如今,行走在濮阳的乡村田野,一排排智能温室鳞次栉比,一处处扶贫车间拔地而起,一条条道路干净整洁……处处彰显着生机与活力。

乡村振兴,是新时代农业农村现代化的新起点、新征程。党的十九大以来,我市围绕实施乡村振兴战略,按照中央、省委决策部署,按照农业农村优先发展和五级书记抓乡村振兴的工作要求,认真贯彻落实《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》和扎实推进农村人居环境整治、脱贫攻坚、结构调整等专项行动,为推动农业农村高质量发展、不断开创“三农”工作新局面打下了良好基础。

抓牢产业『牛鼻子』

促进农业提质增效、促进农民持续增收,关键在产业。

我市始终把产业振兴作为重中之重,坚持以绿色高产高效为方向,以稳产能、调结构、转方式为核心,以拉长产业链、提升价值链为关键,通过调整结构、提升品质、拓展功能、发展经营、创建品牌等多种方式,促进提质增效和转型升级,加快一二三产业融合发展,为乡村振兴提供了强劲的动力和支撑。

农业综合生产能力不断提高。我市坚持扛稳粮食安全政治责任,实施藏粮于地、藏粮于技战略,整合国家千亿斤粮食、农业综合开发等项目,全市累计建设高标准农田260万亩,有效灌溉面积、节水灌溉面积分别达到345万亩、245万亩。2018年我市粮食总产287.1万吨,连续10年保持在50亿斤以上,超过省下达我市指导性产量指标44万吨,再创历史新高。2019年夏粮再夺丰收,全市349.2万亩小麦平均亩产达到478公斤,同比增长24公斤,总产达到166.92万吨,为全年粮食生产丰收打下良好基础。

特色高效农业加快发展。我市以农业供给侧结构性改革为主线,优质小麦、优质水稻、优质花生、优质瓜菜、优质林果、优质草畜“六优”面积达290万亩。围绕特色高效农业,全市发展百亩以上现代农业园区319个,设施农业面积突破50万亩,都市生态农业“三带一圈”(沿黄生态农业带、G106特色农业示范带、引黄入冀补淀工程和市主城区、县城观光休闲农业圈)逐步成为展示我市农业发展形象的重要标志。

农村一二三产业融合发展势头良好。目前,我市共培育农业产业化龙头企业565家,上半年实现销售收入310.4亿元、同比增长6.3%,实现利润38.2亿元、同比增长6.2%;开展农村承包土地“三权分置”,全市共流转土地178万亩、托管土地147.9万亩,发展农民合作社3207个、拥有社员17.7万人,发展种粮大户和家庭农场1082家、408个,分别经营土地12.7万亩、7.4万亩,有效促进了小农户与新型农业经营主体的有效衔接。电子商务和连锁经营加快发展,濮阳龙乡红食用菌、桃园建民牛肉耗辣椒、家家宜米业等农产品走向全国市场。

深化农村改革为乡村振兴增活力。坚持用好深化改革这个法宝。以建立权属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村产权制度为核心,坚持农村基本经营制度,加快各项改革任务的落实,为实现乡村振兴增添活力。濮阳市农村集体产权制度改革成功入选“改革开放40年地方改革创新40案例”,被确定为全国农村集体产权制度改革试点市。

点亮农村环境

我市秉持“绿水青山就是金山银山”发展理念,高擎生态文明大旗,积极开局起步,把美丽乡村建设作为生态振兴的关键抓手,以生态环境保护、农村环境治理、村庄环境美化、绿色产品生产为重点,推动乡村由“一处美”向“处处美”、“一时美”向“持续美”、“外在美”向“内在美”转变,在生态文明建设中实现了“满目秀色看不尽、大美濮阳入画来”的目标。

开展农村环境综合整治。我市以县级为主体,投资1.5亿元,全面推行农村生活垃圾城乡一体化处理机制,全市95%以上的行政村生活垃圾得到有效处理,各县生活垃圾处理机制顺利通过省或国家验收。突出坑塘治理、秸秆堆放等影响农村人居环境的关键部位,广泛动员,开展了夏季农村环境整治百日攻坚行动,黑臭坑塘、秸秆乱堆等环境乱象明显改观。

农村“厕所革命”有序推进。农村“厕所革命”也是生态振兴中的一场攻坚战。对此,我市深入开展农村“厕所革命”,按照经济适用、维护方便、群众接受、不污染公共水体的原则,根据实际情况,合理选择改厕模式。截至目前,我市共完成农村户厕改造23.2万户,实施整村推进394个,提前半年超额完成了省下达我市2018年改造13万户的目标任务。

生态建设成效明显。大力开展国土绿化行动,实施廊道绿化、郊野公园、农田林网建设工程,全市新造林9万亩,超额完成省下达我市8万亩造林任务,全市森林覆盖率达到30.3%。

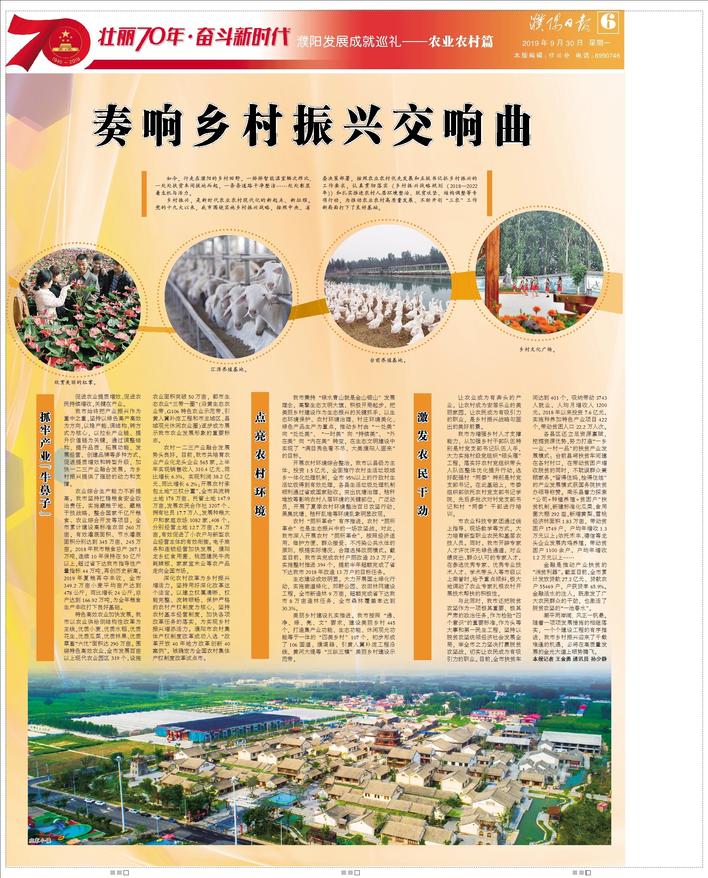

美丽乡村建设扎实推进。我市按照“通、净、绿、亮、文”要求,建设美丽乡村445个,打造集产业功能、生态功能、休闲观光功能等于一体的“四美乡村”107个,初步形成了106国道、濮渠路、引黄入冀补淀工程沿线、黄河大堤等“三纵三横”美丽乡村建设示范带。

激发农民干劲

让农业成为有奔头的产业,让农村成为安居乐业的美丽家园,让农民成为有吸引力的职业,是乡村振兴战略勾画出的美好前景。

我市为增强乡村人才支撑能力,从加强乡村干部队伍特别是村党支部书记队伍入手,大力实施村级党组织“领头雁”工程,落实好农村党组织带头人队伍整体优化提升行动,选好配强村“两委”特别是村党支部书记。在此基础上,市委组织部依托农村党支部书记学院,先后多批次对村党支部书记和村“两委”干部进行培训。

市农业科技专家团通过线上指导、现场教学等方式,大力培育新型职业农民和基层农技人员。同时,我市开辟专家人才评优评先绿色通道,对业绩突出、群众认可的专家人才,在参选优秀专家、优秀专业技术人才、学术带头人等市级以上荣誉时,给予重点倾斜,极大地调动了农业专家扎根农村开展技术帮扶的积极性。

与此同时,我市还把脱贫攻坚作为一项极其重要、极其严肃的政治任务,作为检验“四个意识”的重要标准,作为头等大事和第一民生工程,坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局,举全市之力坚决打赢脱贫攻坚战,切实让农民成为有吸引力的职业。目前,全市扶贫车间达到401个,吸纳带动3743人就业,人均月增收入1200元。2018年以来投资7.6亿元,实施种养加特色产业项目422个,带动贫困人口22.2万人次。

各县区还立足资源禀赋,挖掘资源优势,努力打造“一乡一业、一村一品”的扶贫产业发展模式:台前县将扶贫车间建在各村村口,在带动贫困户增收脱贫的同时,不耽误群众兼顾家务,“留得住妈,拴得住娃”的产业发展模式获国务院扶贫办领导称赞。南乐县着力探索“公司+种植养殖+贫困户”扶贫机制,新建标准化瓜菜、食用菌大棚292座,新增黄梨、雪桃经济林面积1.83万亩,带动贫困户1749户,户均年增收1.3万元以上;依托禾丰、德信等龙头企业发展肉鸡养殖,带动贫困户1100余户,户均年增收1.2万元以上……

金融是推动产业扶贫的“消贫利器”。截至目前,全市累计发放贷款27.2亿元、贷款农户55469户,户获贷率65.9%。金融活水的注入,既激发了广大农民群众的干劲,也激活了脱贫攻坚的“一池春水”。

潮平两岸阔,风正一帆悬。随着一项项发展措施的相继落实,一个个建设工程的有序推进,我市乡村振兴迎来了千载难逢的机遇,必将在高质量发展的金光大道上顺势腾飞。

本报记者 王金勇 通讯员 孙少静