本报记者 段利梅/文 僧少琴/图

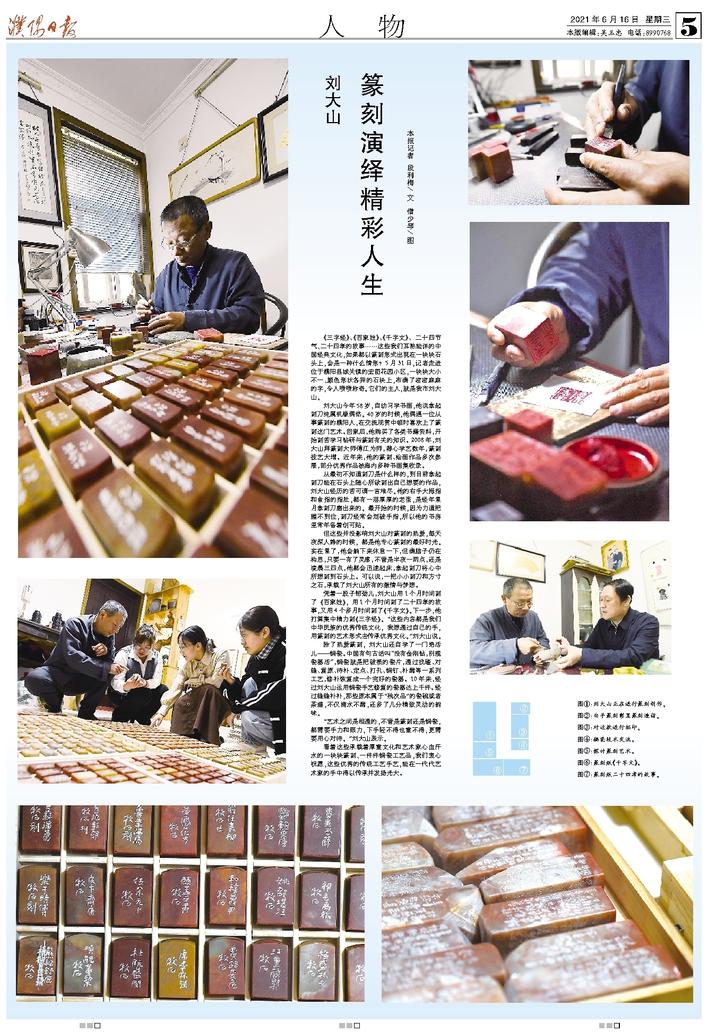

《三字经》、《百家姓》、《千字文》、二十四节气、二十四孝的故事……这些我们耳熟能详的中国经典文化,如果都以篆刻形式出现在一块块石头上,会是一种什么情形?5月31日,记者走进位于濮阳县城关镇的宏图花园小区,一块块大小不一、颜色形状各异的石块上,布满了密密麻麻的字,令人啧啧称奇。它们的主人,就是我市刘大山。

刘大山今年58岁,自幼习学书画,他说拿起刻刀纯属机缘偶然。40岁的时候,他偶遇一位从事篆刻的濮阳人,在交流观赏中顿时喜欢上了篆刻这门艺术。回家后,他购买了各类书籍资料,开始刻苦学习钻研与篆刻有关的知识。2008年,刘大山拜篆刻大师傅江为师,潜心学艺数年,篆刻技艺大增。近年来,他的篆刻、绘画作品多次参展,部分优秀作品被海内多种书画集收录。

从最初不知道刻刀是什么样的,到目前拿起刻刀能在石头上随心所欲刻出自己想要的作品,刘大山经历的苦可谓一言难尽。他的右手大拇指和食指的指肚,都有一层厚厚的老茧,是经年累月拿刻刀磨出来的。最开始的时候,因为力道把握不到位,刻刀经常会划破手指,所以他的书房里常年备着创可贴。

但这些并没影响刘大山对篆刻的热爱,每天夜深人静的时候,都是他专心篆刻的最好时光。实在累了,他会躺下来休息一下,但满脑子仍在构思,只要一有了灵感,不管是半夜一两点,还是凌晨三四点,他都会迅速起床,拿起刻刀将心中所想刻到石头上。可以说,一把小小刻刀和方寸之石,承载了刘大山所有的激情与梦想。

凭着一股子韧劲儿,刘大山用1个月时间刻了《百家姓》,用1个月时间刻了二十四孝的故事,又用4个多月时间刻了《千字文》。下一步,他打算集中精力刻《三字经》。“这些内容都是我们中华民族的优秀传统文化,我想通过自己的手,用篆刻的艺术形式去传承优秀文化。”刘大山说。

除了热爱篆刻,刘大山还自学了一门绝活儿——锔瓷。中国有句古话叫“没有金刚钻,别揽瓷器活”,锔瓷就是把破损的瓷片,通过找碴、对缝、复原、待补、定点、打孔、锔钉、补漏等一系列工艺,修补恢复成一个完好的瓷器。10年来,经过刘大山运用锔瓷手艺修复的瓷器达上千件。经过缝缝补补,那些原本属于“残次品”的瓷碗或者茶盏,不仅滴水不漏,还多了几分精致灵动的韵味。

“艺术之间是相通的,不管是篆刻还是锔瓷,都需要手力和眼力,下手轻不得也重不得,更需要用心对待。”刘大山表示。

看着这些承载着厚重文化和艺术家心血汗水的一块块篆刻、一件件锔瓷工艺品,我们衷心祝愿,这些优秀的传统工艺手艺,能在一代代艺术家的手中得以传承并发扬光大。